日前,國務院印發《新時期促進集成電路產業和軟件產業高質量發展的若干政策》(以下簡稱《若干政策》),從財稅、投融資、研發、進出口、人才、知識產權、市場和國際合作等八方面,提出37項舉措,以提升兩大產業的創新能力和發展質量。在美國對華為發動一系列制裁,以及打壓中國軟件產業的背景下,《若干政策》的出臺意義深遠。集成電路產業和軟件產業是信息產業的核心,是引領新一輪科技革命和產業變革的關鍵力量。結合中芯國際耗時不到20天便在科創板上市,可見國家的支持力度和市場的投資熱情。相信《若干政策》的出臺,將激發我國集成電路和軟件產業的創新活力。

經過多年的發展,雖然中國構建了較為完整的集成電路產業鏈,市場規模不斷擴大,產業結構不斷優化,但與國際先進水平相比,還有很大差距,技術上存在明顯短板。作為全球最大的集成電路市場,中國自給率偏低,嚴重依賴進口。數據顯示,2019年,中國集成電路累計進口金額為3055.5億美元,出口金額為1015.78億美元,貿易逆差近2040億美元;今年上半年,中國集成電路累計進口1546.1億美元,同比增長12.2%,是進口額最大的商品;出口505.1億美元,貿易逆差達到1000億美元。無論從技術層面還是市場層面,隨著人工智能、物聯網、云計算、5G網絡、自動駕駛等新興科技的持續發展,集成電路產業的重要性越來越凸顯。

從汽車行業看,隨著新能源汽車和自動駕駛的發展,對IGBT芯片和自動駕駛芯片的需求越來越大。IGBT是汽車電控的核心,其成本占電機控制器總成本的近50%,占整車成本的7%~10%,是純電動汽車除電池外最昂貴的部件,我國新能源汽車IGBT產品98%以上依賴進口。同樣,自動駕駛芯片也是國外品牌一統江湖。在車用芯片方面,我國目前僅有比亞迪、華為、寒武紀、地平線等少數幾家企業有所布局。從實際應用來看,車規級芯片是恩智浦、英偉達、英飛凌、Mobileye、德州儀器等國外品牌的天下。

中國是全球新車產銷第一大國,對車用芯片的需求自然是最多的。隨著國際環境發生變化,隨著《若干政策》的出臺落地,無論是從產業安全、供應鏈完整、核心技術自主可控,還是產業高質量發展角度看,讓中國汽車早日擁有“中國芯”是必由之路,這就需要我國集成電路產業全方位趕超。

不過,要想在集成電路產業取得突破并不容易。產業發展了幾十年,業務模式已經成熟,國際分工已然形成,且基本穩定。IDM模式、Foundry模式、Fablees模式都是基于各自企業的特點而逐漸演化形成的,由于試錯代價太過高昂,大多數企業很少去跨界嘗試。作為資金密集、技術密集、人才密集型產業,集成電路產業的任何一個環節都需要以海量投資作為“入場券”。無論是制造、測試、封裝,動輒要數十億甚至上百億的投資規模,沒有投入的底氣就無法在競爭中拔得頭籌。同時,研發和技術的成功離不開人才的支撐,但當前我國相關人才明顯稀缺。《中國集成電路產業人才白皮書(2018-2019年版)》顯示,我國半導體從業人員總計46.1萬人,預計到2022年前后,全行業人才需求規模為72.2萬人左右,還有近30萬人的缺口,尤其是高端人才和骨干專業技術人才極度匱乏。更何況,車規級芯片的研發難度和技術含量更高,對產品可靠性、安全性和長效性的要求也更高,這就要做好打攻堅戰、持久戰的準備。

筆者認為,汽車行業應當形成這樣一種共識:要像此前對待發動機、變速器等核心關鍵零部件一樣,重視汽車芯片。首先,相關行業應攜手聯動,集合資源,共同攻關。汽車行業應與集成電路等行業加大協同力度,明確本行業的獨特需求,加強合作。其次,要敢于試錯。自主芯片發展需要應用支撐,不要怕自主芯片有缺陷,要敢于嘗試,積極改進。正如廣汽研究院常務副院長吳堅近日在公開場合所說,作為國有整車廠,要肩負起應用國產芯片的勇氣,在控制、微處理器、邏輯芯片、功率器件等方面踴躍嘗試中國芯片。第三,要短期與遠期共同謀劃。短期看,向跨國公司采購芯片是經濟之舉,也暫時沒有供應安全之憂;但從長期看,行業要有憂患意識,不能在舒適圈中打轉,要積極謀求芯片領域的自主安全可控。

[責任編輯:linlin]

相關文章

-

淮安區流均鎮扎實開展鎮村防汛督查工作 確保群眾生命財產安全

-

第六屆中國宜興國際陶瓷花盆藝術節正式開幕 共有111件作品獲獎

-

黑龍江出臺支持穩增長助力產業振興政策措施 降低產業用地成本

-

哈爾濱發布通知加大政府采購支持中小企業力度 確保經濟平穩健康

-

黑龍江綏芬河市首個汽車配件出口項目正式落地 推動更高水平出口

-

四川聚焦25個領域開展安全生產大檢查 落實獎勵制度發動群眾舉報

-

四川加快推進省內黃河干流首個生態護岸工程 工程概算總投資6459

-

四川綿陽探索施行“交地即交證”改革服務 推動項目早日開工建設

-

煙臺牟平區玉林店鎮積極推進撂荒地復墾復種 守牢糧食安全底線

-

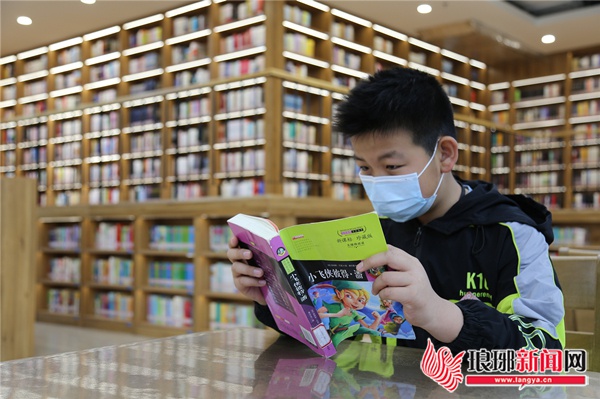

山東臨沂市全民閱讀聯盟成立啟動儀式舉行 健全完善全民閱讀工作

-

江西發布優化消防執法營商環境六項措施 強化指導培訓服務

-

江西發布2022年清明節安全文明祭掃倡議書 提倡創新祭掃方式

- 蘋果今天發布了 Safari 技術預覽版 156 更新-世界熱資訊

- IBM 今天發布了該公司的 2022 財年第三季度財報-新要聞

- 一加 Ace Pro 原神限定版發布會將于 10 月 24 日 19:00 召開-焦點資訊

- Netflix 今日公布了該公司的 2022 財年第三季度財報-全球今亮點

- DLSS 功能測試已支持英偉達 DLSS 3 和 DLSS 幀生成-全球時訊

- 王子睿不斷接受挑戰,雖然是個好演員,卻還需要一定的機會-天天微資訊

- 宋昕冉:變個身,今天是眼鏡娘-世界要聞

- 總裁夫人也缺錢?47歲金巧巧直播帶貨被質疑,“無聊玩玩而已”-世界微動態

- 港星罕見合照,周潤發和林青霞貼臉留影,真是甜蜜萬分,情懷爆棚-視焦點訊

- 梁朝偉撥通已故張國榮電話,電話里真的傳來了聲音,嚇得他七天都沒緩過來-全球簡訊

- 雷軍:小米成功的唯一途徑是成為電動車前五,年出貨量超過1000萬-每日精選

- 2022年,你身邊的「王者榮耀」玩家變少了嗎?-天天觀焦點

- 騰訊市值再度超越茅臺:排名中國上市公司市值首位-焦點日報

- 馬斯克稱特斯拉市值或超4萬億美元-環球觀天下

- 高等數學(上)習題課第四期10月20日19點上線 山東財經大學副教授宋浩帶你玩轉函數-當前要聞

- 鄉村振興|陜西:漢江漁民開啟農旅融合新生活-最新快訊

- 杭州市住保房管局與貝殼找房結對共建助力新時代文明實踐

- 植宗山茶油發布便攜系列 讓生活與健康無縫銜接

- 你喜歡吃蔬菜嗎?這些蔬菜味道雖重但是營養豐富哦~

- 金秋時節正是吃板栗的好時候 吃板栗記住這些禁忌

- 天聊 | 傳遞生活力量,收獲溫暖瞬間!

- 東方神起:35歲的沈昌珉當爸爸!粉絲:初代偶像,又驕傲又悲傷!-熱門看點

- 林志穎妻子回應6歲兒子車禍后第一句話,聽到真相時忍不住哭了。-快消息

- 《王國》后,金銀姬編劇又出新作!恐怖懸疑!-環球報資訊

- 白鹿王鶴棣以愛為營內容大變買個ip網劇套原創劇利用書粉基礎宣傳-全球聚看點

- 蘇感加倍來襲,養成系年下弟弟吳磊A氣十足!-全球最資訊

- 獨家|羅永浩將于天貓雙11預售日10月24日進行淘寶直播首秀-環球新資訊

- 養生俗語“女三熱 男三冷”是何意?你知道是哪三冷三熱嗎?

- 一候水始冰二候地始凍三候雉入大水為蜃 冬天多喝粥~

- 頭發干枯毛燥很難受?快試試這些食物 可以滋養頭發

評論員文章

評論員文章